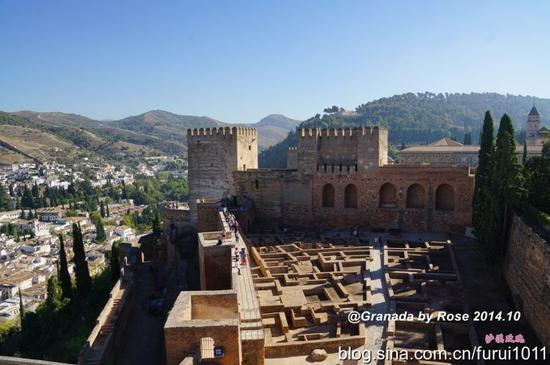

阿尔罕布拉宫的城堡,映衬着格拉纳达的土地。民宿的女主人告诉我,如果冬天来到格拉纳达,远方的内华达山顶白雪皑皑,映衬着湛蓝的天空与暗红色的阿宫,更是一番别样景色。

有关阿尔罕布拉宫,西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加曾在1896年创作过一支吉他曲《阿尔罕布拉宫的回忆》,曲调凄婉而忧伤,在一种复杂的情绪中结束,似乎也在为摩尔人在伊比利亚的这数百年经历低声叹息着。

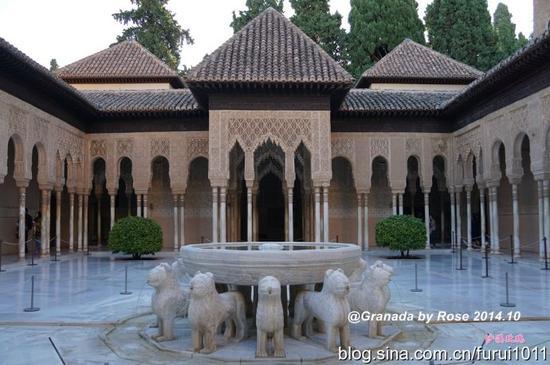

据说,格拉纳达末代摩尔王朝时期,在如此优雅的狮子中庭,也曾有过一场因宫廷内斗引起的血腥杀戮。

随着伊斯兰文明在欧洲大陆的衰落,到13世纪,摩尔帝国在西班牙只能偏安一隅,定都于格拉纳达,她成为了摩尔人最后王朝——萨瑞德王国(1238-1492)的首都,却阴错阳差地度过了一段“黄金时代”,天主教军队在安达卢西亚其他地区连连告捷之时,伊斯兰难民只能投奔格拉纳达,这其中不乏艺术家、商人、学者,甚至犹太人,这使得格拉纳达获得了史无前例的蓬勃发展,为后人留下了摩尔人最伟大的艺术成就——阿尔罕布拉宫。

但格拉纳达远远不止一个阿尔罕布拉宫,这一时期城市人口增至40万,不仅成为伊比利亚伊斯兰王国的文化中心,还给后世留下了城中的阿尔拜辛区。

格拉纳达王朝最后的岁月里,王宫祸起萧墙,在狮子中庭里,因表兄弟阿本家族内斗,阿本·奥斯密在狮庭中设下圈套,阿本·塞拉基家族36名骑士的鲜血染红了白色的大理石地面,这却并非悲剧的结局,老国王哈桑与王后的决裂,两大家族十年的争斗,使得西班牙如日中天的费尔南多三世最终卷入这场战争。“堡垒最容易从内部攻破”,当摩尔人意识到需要团结起来一致对外时,为时已晚,末代皇帝波伯迪尔被王后推上王位,他生性懦弱,难堪重任,公元1492年,当费尔南多三世与伊莎贝拉女王两位君主出现在阿宫山下时,他唯一能做的,只有开城投降。

波伯迪尔自知无颜面见城中臣民,从一道小门出去,偷偷下山,费尔南多和伊莎贝拉同意他的要求,将他逃生的“出走之门”永久封死,后来被拿破仑的军队炸毁,石门也就永远埋葬在了石块中,无人再通过了。

波伯迪尔带领军队逃回北非,苟且偷生。他的母亲曾恨铁不成钢的说:你倒是该像女人那样哭泣,哭的是没能像男人那样战斗!而费尔南多和伊莎贝尔的外孙查理五世也曾说:如果我是他,宁可葬身于阿尔罕布拉宫,也不愿流落阿尔夏布拉!

波伯迪尔投城时,费尔南多和伊莎贝拉信誓旦旦的签下约定,保证摩尔人享有平等的宗教信仰和生活方式,但那只是一时的缓兵之计,自从有不同宗教的那天起,冲突就一直存在,时间是考验一切承诺的标准。仅仅7年后的1499年,红衣主教西斯内罗斯就开始命令当地的摩尔人放弃伊斯兰信仰,改信天主教,而后又禁止民族服装,妇女禁带面纱,甚至到最后禁止阿拉伯语。可以想象,这个过程伴随了多少侵犯、反抗与侮辱、压迫。到16世纪时,已有三百万摩尔人遭到驱逐,鲜血染红了山上的阿尔拜辛区,欧洲的伊斯兰统治正式宣告结束。

只有阿尔罕布拉宫矗立在山岗之上,静静地看着这一切,为今人讲述着一个摩尔王朝的故事。

阿尔罕布拉宫(La Alhambra ),在阿拉伯语里是“红堡”的意思,建于13世纪阿赫马尔王及其继承人统治时期,它是古代伊斯兰建筑的巅峰之作,其构造之细腻,设计之精巧,无不体现了阿拉伯文明的神秘,辉煌与奢靡,更体现了阿拉伯人的智慧。它不仅仅是一座宫殿,更是摩尔人的军事要塞,是抵御基督教国家的最后据点。作为伊斯兰建筑与园艺完美结合的典范,早在1984年就已被列为世界文化遗产。

阿尔罕布拉宫坐落在150米高的山丘上,占地约23400平方米,主要参观区域包括阿卡萨巴碉堡(Alcazaba),纳塞瑞斯皇宫(Los Palacios Nazaries),轩尼洛里菲宫(Generalife),清真寺浴场(Bano de la Mezquita),花园(Jardines)等

预约了清晨第一批游客准备入内,到达纳塞瑞斯皇宫门口,此处排队等候查票,此时,整座城市还尚未完全从睡梦中醒来。

对面山上的阿尔拜辛区。

阿尔罕布拉宫内最大的一个特点,就是墙壁遍布精细且变化多端的线条装饰,随处可见阿拉伯美学里特有的藤蔓和几何形状的花纹。阿宫就是摩尔艺术的巅峰之作,曾有人说:摩尔人一定崇拜一种类似混沌的哲学,能用最基本的元素制作出最为复杂的装饰。

阿拉伯帝国时代的伊斯兰文明,曾远先进于当时的欧洲文明,他们在数理化、天文学、医学、建筑学各个领域都有卓越成就,这些先进的技术,在今天所看到的建筑中都能寻找到踪迹。

这个区域就是纳塞瑞斯皇宫(Nasrid Palaces,导览图20-30),是整个阿尔罕布拉宫名副其实的瑰宝,也是整个欧洲最为辉煌的伊斯兰建筑。

据说,两扇门当中的位置,是当年国王的宝座。

这个场景——桃金娘庭院(Patio de los Arrayanes/Court of the Myrtles,导览图23),应该说是纳塞瑞斯皇宫的经典角度,建筑静静地倒映在水池中,这冰冷僵硬的宫殿瞬间多了几分温婉。

两侧由大理石柱合围中间矩形水池,两侧排列着桃金娘树篱,庭院便因此而得名。

正对着的,就是科马列斯皇宫(Facade of the Comares Palace,导览图21)

这里曾经是使节厅

走到水池另外一侧看庭院,对面是一座40米的高塔,名为Torre de Comares(ComaresTower),导览图22,在塔顶可以远眺美景,间而起到防御作用。

在常规的伊斯兰建筑中,是没有人物或动物出现的,因此在阿尔罕布拉宫中,狮子中庭也显得是那么独一无二。或许,参与建筑的工匠中有不少是天主教徒吧,因为《可兰经》中禁止以人物或动物的形象作为装饰物,这里却有12只石狮撑起一个大水盘,象征着君权和胜利。

狮子中庭,导览图25,Patio de los Leones(Court of the Lions)

这个庭院和旁边的两姐妹厅(Sala de Dos Hermanas,导览图28),是当时王宫后妃的居所,因此也多了几分妩媚旖旎。要知道,这些水源都要从附近的山上引来,分成多路,潺潺流入每个房间,既起到了美观装饰的作用,夏季又能消暑。

从卡洛斯五世皇宫出来,穿过这座葡萄酒之门(导览图12,Puerta del Vino/Wine Gate)。在这个小门旁边,有咖啡屋、洗手间等供人休憩的地方。

导览图14,名为Torre del Homenaje/Tower of Homage, 它左侧的名为圆塔,导览图15,(Torre del Cubo/Round Tower)

还有更高的塔楼,Torre de la Vela(Watch-Tower),导览图17,顾名思义,这里在当年就是起到了监视瞭望的作用,在1493年1月摩尔人大势已去的时候,天主教的军队将旗帜插上了此座塔楼,宣告摩尔人在伊比利亚半岛的统治彻底终结。

摩尔人似乎天生有着对水的崇拜,不知是否因为他们来自大漠,对于水的渴求甚于其他民族,因此,水是阿拉伯建筑中必不可少的要素,他们将水巧妙地与建筑结合到一起,使得冰冷坚硬的建筑凭添了几分妩媚。

阿宫中的水源并非来自内华达山脉的雪山融水,而是在地下8米的地方,有一个主干道水渠,水来自6公里之外,为保持水常年不间断的流动,摩尔人不仅建造了先进的供水系统,而且还有一套非常精准的管理,有蓄水池,有引水矿井装置,有15公里的人工运河,不仅给宫殿供水,甚至负责灌溉周围数公顷土地。

阿拉伯园林艺术,处处浸透着《古兰经》中的思想:下临贯穿的河渠,果实常年不断,树荫岁月相继。这就是《古兰经》中提到的理想家园。

阿尔罕布拉宫,堪称摩尔人留给格拉纳达最美好的回忆,也是伊斯兰艺术在伊比利亚半岛的瑰宝。