走进周铁,就是走进了一幅历史画卷,就是走进了一个文化之都,就是走进了梦中的水墨江南。

周铁是濒临太湖西岸的江南水乡,是宜兴重要的文化古镇,千百年来,周铁凭着它的地之灵气,人之俊杰,收获了太多美誉,积淀了深厚的文脉。细细品读,意韵无穷。

历史人脉——厚重

这座江南古镇,在历史的长河中,已经不知不觉走过了2700年。回望历史的足迹,这里名人辈出,足光点点,为周铁的世代子民留下了厚重的历史人脉和吟诵不绝的秀美诗篇。

岳飞衣冠冢(新浪无锡旅游配图)

民族英雄岳飞当年金戈铁马,梦回秦关,留给这片土地的绝不仅仅是《满江红》的豪迈情怀。数百年里,岳飞衣冠冢和岳霖墓早已成了岳氏子孙的精神寄托,成了一方志士孝忠报国的荣耀象征,也成了莘莘学子爱国教育的精神领地,他让周铁这块热土,在悠长的岁月中熠熠生辉。

南宋词人蒋捷是一位德业双馨、倍受敬重的好教师。隐居竺山后,他不仅写下了《竹山词》等一批传世之作,也为后人留下了一串串品评不厌的佳话。至今,在竺山福善寺中还保存着蒋捷送给寺里的“镜水如意凤缸”。

著名书画艺术家尹瘦石在美术界德高望重,是为毛主席画像的第一人,一生中取得了重大的艺术成就。但他始终不忘家乡的培育,把毕生所藏书画文物全部捐献给了家乡,将一腔挚热的乡情抛洒在了竺山之侧,其博大的情怀与高贵的品格成为周铁人永远的精神敬仰。

现在,在祖国的大江南北,还活跃着像中国工程院院士、国防核医学奠基人程天民这样的英才,他们不仅为“阳羡状元地, 周铁教授乡”增添了光彩,也必将载入周铁的史册,彪炳万代。

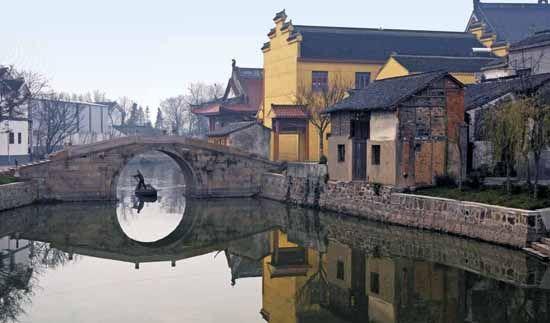

小桥流水(新浪无锡旅游配图)

古风古韵——依旧

周铁有着丰厚的物质文化遗产,古桥7座、古寺4所、清代牌坊5座,还有千年古银杏,百年姜梅藤,岳霖、蒋捷的古墓,以及大量的古刻木雕,每一件都是厚重的文化积淀,每一件都有一个久远而神秘的古老传说。游人的脚步像岁月的针线,把它们缝缀起来,组成了一幅历史的云锦,年代越久,这幅云锦越显得珍贵和厚重。然而,最具周铁古老象征的该是老城区里至今还保存完好的一片古街风貌,很多古迹也都散存其中。

周铁古街是宜兴规模最大的古街区,它就像一位历史老人,静卧在这块神奇的土地,不紧不慢地跺着时间的脚步,从容,淡定,不显眼,也不招摇。古镇保护得极好,处处能看到历史的苍桑印记,民房,店铺,甚至最早的学堂、澡堂、戏社,虽已斑驳破旧,却依然保存着原有的风格和布局。巷子很窄,但从每家开着的门看进去,却又“庭院深深”,给人一种想探寻岁月尽头的神秘之感。走进周铁古镇,会感受到一种完全不一样的气息,那是远离了城市的车龙、人潮、高楼、喧闹,回归纯朴、本真之后的恬静和舒适。徜徉在古镇的街上,总会有一些东西,或一种气息,让人不期然与历史邂逅,真真切切地体会来自灵魂深处的翻涌、激动和怅然。

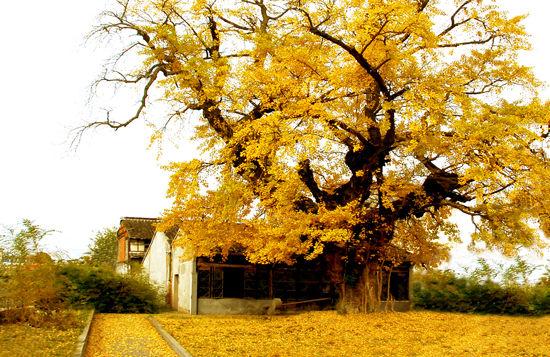

千年古银杏(新浪无锡旅游配图)

在周铁的古镇上,有一棵1700年前的苍天古银杏,是16岁的孙权在做阳羡令后,他母亲种下的5棵中的一棵。树干粗壮敦实,宛若一位饱经风霜的老人,写满了历史的苍桑印记,但它的枝叶却茂盛如新,每年都会有白果飘香和满地金黄。1700年,日月星斗,芸芸众生,在历史的长河中光速般滑过,唯有这棵古树岿然不动。周铁千年的风霜巨变,都烙刻在了这棵古树缠绵密集的年轮里,周铁的百代精华,都吸纳进了古树悠远绵长的根脉之中。

水乡街市——灵动

周铁桥多,河多,其中穿越老镇区的一条河,叫横塘河,是船只通行的主要航道,载重400吨的重型船只也可自由通行。站在古老的周铁桥向横塘河的两侧望去,参差错落的白墙灰瓦,悠然驶过的载货小船,农家女在河边埋头洗涤,还有河边的苍天古树,构成了一幅江南水乡古韵悠悠的水墨画,恬静淡雅却又风情万种,给人一种如诗如画古色古香的灵动之美。

如果向古镇狭长的深处探寻,更有一种灵动的气息,就像古筝的余韵,在老人们悠然从容的闲谈浅笑中,在棋友们凝神屏气的弹棋击筑中,在收音机里戏剧小曲儿和老人的闭目和唱中,在店铺里叮叮咚咚的锤钉敲打中,缭绕不绝,延绵不息。

然后周铁的灵动之气更在于它川流不息的河水。水是周铁的生命,是联结远古和现在的血脉,让所有生灵得以生生不息地延存至今。一方水土养一方人,也许正是这些与古老的周铁根脉相融的河水赐予了周铁人才华和精气,才使这个江南文化古镇在2700年的绵长书卷里,写下了一代又一代的精彩故事。

民间文化——繁荣

周铁的文化遗产源远流长,积淀厚重,不仅有丰富的物质文化遗产,也有着丰富的非物质文化遗产。周铁人在传承历史文脉的同时,又打造了并正在打造着周铁的民间特色文化。

周铁文化站是宜兴各乡镇成绩突出的一个,群众文化活动如火如荼,有声有色。他们以传统舞蹈“踩禓莽”、宜兴说大书、风筝及鹞笛鹞灯制作技艺等非物质文化遗产为主线,组建了风筝队、腰鼓队、马灯队、舞蹈队、门球队、戏剧社、竺西红锣鼓队等10多支特色文化团队,让周铁的文化遗产得到了极好的传扬和发展。

其中周铁风筝是周铁文化中一颗瑰丽的珍宝。周铁人对风筝情有独钟,从1980年开始,周铁便出现了前所未有的风筝热,1993年成立了宜兴风筝协会,至今已形成了庞大的民间风筝团体,在风筝的制作技艺和放飞技能上,达到了炉火纯青的地步,在国内和国际大赛中频频取得佳绩,被誉为“风筝之乡”。周铁还培养出岳仲荣、陆旦军两位国家一级风筝裁判,长达两公里的风筝更成为周铁人向世人展示的一个长长的惊叹号。周铁风筝不仅打响了周铁的文化品牌,也让周铁老百姓在乐此不疲的风筝制作和放飞中,也放飞着智慧和对生活的热情。

周铁的群众文化并不是形式的,它渗透到了每个村户、每个学校、每个企业。周铁的古文化积淀深厚,民间特色文化生机勃勃。每一个走进周铁文化的人,都会受到视觉和心灵的双重冲击。丰富多采的文化活动和浓郁的文化氛围,让古老的周铁展现出新的精神风貌。

文化底韵丰厚的宜兴,是一本厚厚的历史书卷,而周铁是这本书中精彩而有意韵的章回!人脉厚重的周铁,述说着曾经的豪情;古韵依依的周铁,折射着岁月的神秘;水乡灵秀的周铁,展现着生命的驿动;文化繁荣的周铁,焕发着勃勃的生机。秉承着历史的豪迈精气,周铁人不仅能书写出神奇的过去,也一定能书写出更加精彩的未来!

(发表于2009年《艺界》冬之卷,并收录2011年《艺界》增刊——周铁卷 作者:毛雁峡)