再见汤渡的画溪桥,已是十年之后了。以前在镇里上班时,每天从家到厂,画溪桥是必经之地。每日从傍走过,看着她静卧在画溪河上,伴着我日出而作日落而息,那么的安逸、慈祥和恬静,心中总有一种莫名的安详。多少年来,她见证了千年陶都的沧桑巨变,也领略秀美丁蜀的历史变迁,她便是“画溪花浪”上真正的主人。(来源:新浪博客 作者:阿敏)

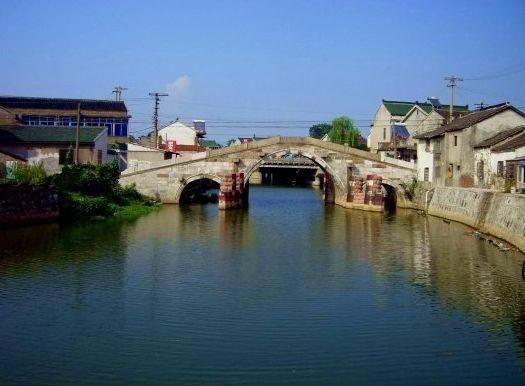

画溪桥

宜兴,古称荆溪,曾有“张公福地” 、“玉潭凝碧” 、“省庄竹海” 、“阳羡茶泉” 、“磬山幽谷” 等十大古景。而在汤渡这个小镇上,却占据三处美景,镇西有“均山瀑布” 、镇东南有“兰山烟波”,而位于镇中央的“画溪花浪” 一景最为有名和历史悠久。

汤渡镇并非建制镇,她是丁蜀镇的一部份。郭沫若在《到宜兴去》中就记道:“丁蜀镇由丁山、蜀山、汤渡三镇组成”旧时,从湖父镇到汤渡这一段荆溪河曲曲折折,两岸多朱藤花,桃红柳绿,飞絮片片,碧流荡漾,辉映如画,故名“罨画溪” ,又名画溪河,“画溪花浪” 由此得名。

“五云深处问新亭,月里乘舟半夜行,不见桃花相掩映,乡人遥指画溪名”。沿着画溪河前行,很快便来到了汤渡,远远的,就可见一座画溪桥横亘于画溪河上。这座三孔石拱桥便是“画溪花浪” 胜景中的一个结尾,那三个石桥孔也就成了三个圆圆的省略号……

早先,画溪河上,原本没有桥。只是有汤氏兄弟以打鱼为生,见行人绕道很不方便,便用打鱼船作渡船,为行人摆渡。后来,两兄弟有了点积蓄,就买来木料,在河上架起了一座简易木桥。人们传颂着汤氏兄弟的好处,便把该地命名为“汤渡”了。

汤渡小镇上现存的这座古石桥始建于1705年清康熙年间,它替代了原先的木桥,于道光年间增置桥槛、咸丰年间(太平天国战争)受损,同治年间修缮(现在是花岗岩、青石相间,恐是修缮的印记)、光绪五年(1879年)又在北堍树立桥碑,是宜兴市现存的三座清代三孔石拱桥之一,属市级文物保护单位。

抗日战争初期,与之相距几十米的宁杭国道大桥被炸,日本兵的坦克便从这座石桥上隆隆驶过,据说在这两边各26级石阶上还铺了稻草和死尸……据“可靠情报”说,在丁蜀镇建造龙溪公园时,一度想把画溪老桥整体搬迁到公园里。后来,不知何故,硬是没有搬走,才让我等还能在原址看到这座老桥,真是阿弥陀佛,我佛慈悲。

近年来,此桥损坏得越来越严重,已经成为危桥。2005年12月25日,宜兴市投入近50万元进行大修,且在桥孔外侧设置了防护桩,使这座300年的古桥得到有效保护。

只是,我们去寻访时,不见了桥边的石碑,问了好多人,都说不知。失望之余,恰好,有一位好心者,告知于我,带我们去一看究竟,原来“藏在深闺中”,倾倒在小院里,孤立无援地躺在残墙边,显得那么苍白无力。真不知她何时能“重见天日”,矗立在古桥傍,为那老桥挡风避雨,也为她扬名立万,诏告天下。

这座三孔石拱桥东西各有一联,桥东侧一联为:群峰灵秀锁舆通柳浦船放荆溪;一幅画图开浪罨花光波涵月影。桥西侧一联为: 数十里楷航正出绩固包桑;二百年盘石重新星缠析木。只是,我们去的时候适逢夏季水涨,且有石墩相护,难见全貌,甚是遗憾。但得下次,天蓝水浅河清时,再见庐山面目吧。

画溪桥,老了;渐渐地,我,也老了;但对她的那份执着、那份眷恋却依然犹在,愿多年以后,我的儿辈们也能记起她,去看望她,去探寻她,去听她讲那童年的故事。